Imitez le son de la toupie

Laisser pétiller un son nasal et continu

Faites claquer votre langue

Servez-vous du bruit sourd de celui qui mange sans civilité

Le raclement aspiré du crachement ferait aussi une belle consonne (1)

"Laisser pétiller un son nasal et continu", c’est ce que faisait Maurice dans le centre de psychothérapie dans lequel je travaillais. Il passait des heures entières collé au mur de l'entrée. Il pétillait et attendait. Mais personne ne lui rendait visite. Son pétillement m’intriguait. Où avais-je entendu un tel bruit ? Etait-ce l'appel d’un oiseau en pleine saison des amours, le raclement répété d'une bête aux abois ? Maurice ponctuait parfois ses pétillements d'un long sifflet qui ressemblait au son qu’émettait Daniel, un copain d'enfance, lorsqu'il imitait sa toupie en plein vol.

Maurice avait travaillé aux usines Vallourec ; il était considéré comme un fou bienveillant. On le faisait passer d'activité en activité sans anicroche. Un bon malade quoi. Pas de ceux qui cognaient leur tête contre les murs ou sortaient un couteau. Sa maladie était un syndrome de je ne sais plus quoi. Ce dont je me souviens c'est qu'il n'était pas catalogué placé d'office, c'est-à-dire placé par la Justice. Il n'avait donc vraisemblablement tué ni femme ni enfant, pas brûlé une maison avec ses occupants. C'était un fou conscient de sa douleur, c'est-à-dire qu'il souffrait encore plus. Clairvoyant, il se désespérait de s’atteindre, d'être lui-même. Quand il était seul, les yeux tournés vers le ciel, il lançait ses mots qui ricochaient dans le vide. Ses mots sifflaient de manière si différente chaque jour qu'on pouvait penser qu'il avait séparé les voyelles et les consonnes, qu'il s'évertuait à découvrir l'autre face de chaque lettre. Il ne se contentait pas de parler, il gesticulait dans des spasmes qui, au moment le plus fort, faisaient de lui une poupée désarticulée. Spasmes qui diminuaient lorsqu'il était à l'atelier de menuiserie. L'établi et les outils lui servaient de tuteur.

L'ergothérapie signifie soin par le travail. Il ne s'agissait donc pas de se contenter d'occuper les soignés. Au contraire, chaque situation était l'occasion d'une expression. Ils avaient à retrouver un geste, à dépasser la peur d'un outil ou ne pas se laisser "emporter" par lui. Il était aussi question de concevoir un objet avec ce que cela implique dans la conception et la réalisation. Les soignés pouvaient également s’exprimer, disons "artistiquement". Il fallait veiller à ce qu'ils ne se blessent pas.

J'ai découvert chez ces êtres internés tout un éventail de silences. Silence du mutisme, de l'hébétude, de la peur, de l'incompréhension, de la torpeur due aux calmants qui arrêtent le temps. Des silences étirés, d'une incroyable longueur, que je retrouve lorsque je lis un poète et que je découvre des ellipses, ces espaces vertigineux qui familiarisent avec le vide. Des silences où les mots se retournent vers soi. Ils signifient que la conscience est là, présente. Quand la conscience n'est plus, c'est que le malade est plus gravement atteint.

Un premier niveau de conscience ne suffit pas. Il faut creuser encore et encore, aller vers les niveaux profonds. Râmakrishna nous y invite : "Dans le cas où il a conscience et que cette conscience a conscience de pas être sa propre source d'existence, il faut chercher cette source". La source est le lieu où naît la maladie, le lieu où elle trouve quoi dire (le mal a dit).

Maurice tape sur sa joue comme sur un tambour :

∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫

Ioiauæi A

E éoüou ∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫

Ao i ∫∫∫∫∫

FtkfhnLhhzdvdhhdfbts

∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫

Certains affirment que le babillage des bébés émanerait d’une source commune à toutes les langues et que perdurerait un reste immémorial, incompressible. Reste qu’on entendrait également dans la bouche des vieillards séniles. Mais, avec Maurice, je n'avais pas affaire à un bébé, ni à un vieillard ! J'avais devant moi un homme de cinquante ans, défait et victorieux.

Défait, parce qu'il était interné. Victorieux, parce que cette langue était à lui, qu'il avait son "parler vrai". À l'époque, j'étais incapable de l'entendre. J'aurais juste pu convertir son pétillement en une vraie toupie et encore, il n'y avait pas de tour à bois dans l'atelier. Aujourd'hui, non plus, je n'ai plus ce genre de machine, ni aucune autre. Plus d'établi. J'ai tout offert à des jeunes gens qui continueront à les faire vivre. Je n'ai gardé que mes outils à main. Sur ma table d’écriture, on trouve des fers de bouvet qui servent à tenir les livres ouverts et un petit rabot, un Stanley, avec quoi je rabote les mots. J'essaie en soufflant dans la fente du rabot, appelée lumière, de trouver de nouveaux sons.

Les sons d'abord. En écrivant cette lettre, je prends ceux qui gravitent autour de moi : les mots de mon voisin albanais, l'aboiement d'un chien, la perceuse lointaine, les pleurs d'un enfant, le pépiement d'un oiseau, la porte-fenêtre qui grince et les à-coups d'un concert de Bernstein sur France Musique. Me revient en mémoire le cliquetis de mon ancienne machine à écrire.

Clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic…

Pendant ce temps, je mets des restes de biscottes dans le pilon de ma grand-mère pour en faire de la chapelure. Et quand c’est au tour du bol de cuivre de sonner, le son envahit la terrasse, se transforme en mots. Il y a des jours où je n'écris pas, je suis écrit.

Mon aventure au centre de psychothérapie avait commencé par la rencontre de deux hommes. Christian Falala, un psychologue qui m'avait permis d'utiliser son garage pour restaurer des meubles. Lui-même bricolait de son côté ; il disait qu'il se reposait dans ses mains. Nous discutions beaucoup. Il intervenait au centre de psychothérapie et il me présenta Pierre Vaneecloo, le psychiatre qui en était le médecin chef. Ce dernier était intéressé par ce que pouvaient apporter la gestuelle et la dimension professionnelle à la maladie mentale ; il souhaitait aider les soignés à aller au-delà de leurs difficultés et, dans ce sens, maintenir une proximité avec le reste de la population. C'était le temps de l'antipsychiatrie avec, entre autres, David Cooper et le bouquin de Mary Barnes et de Joseph Berke, Un voyage à travers la folie. Pierre Vaneecloo voulait aller de l'avant, décloisonner son approche de la psychiatrie et de ce fait, les malades eux-mêmes.

Nous avions mis en place l'atelier de menuiserie - version ergothérapie - et ce que je pouvais apporter. À moi de faire la part des choses et d'installer un équilibre entre les deux univers, avec l'aide de toute l'équipe évidemment. J'allais avoir affaire à des mains folles.

J'ai adoré être dans ce centre, parmi les soignés, de travailler avec les soignants. À ma surprise, je découvris chez ces derniers une fragilité, qui était en réalité une force, parce qu'elle leur permettait d’échanger, d'ajuster leurs attitudes et les traitements selon les personnes et les situations. J'avais devant moi, ce que je découvrirai plus tard chez Bertolt Brecht "C'est quand tu es faible que tu es fort". Nous baignions alors, soignants et soignés, dans un langage qui pouvait se défaire et se refaire. L'essentiel était que ce ne fût jamais de la même manière. Un langage de défaites et de victoires.

…

À l'institut des jeunes aveugles on a demandé

N'avez-vous point de jeune aveugle ailé

Ô bouches l’homme est à la recherche d’un nouveau langage

Auquel le grammairien d’aucune langue n’aura rien à dire

Et ces vieilles langues sont tellement près de mourir

Que c’est vraiment par habitude et manque d’audace

Qu’on les fait encore servir à la poésie

Mais elles sont comme des malades sans volonté

Ma foi les gens s’habitueraient vite au mutisme

La mimique suffit bien au cinéma

Mais entêtons-nous à parler

Remuons la langue

Lançons des postillons

On veut de nouveaux sons de nouveaux sons de nouveaux sons

On veut des consonnes sans voyelles

Des consonnes qui pètent sourdement

Imitez le son de la toupie

Laisser pétiller un son nasal et continu

Faites claquer votre langue

Servez-vous du bruit sourd de celui qui mange sans civilité

Le raclement aspiré du crachement ferait aussi une belle consonne

Les divers pets labiaux rendraient aussi vos discours claironnants

Habituez-vous à roter à volonté

Et quelle lettre grave comme le son d'une cloche

À travers nos mémoires

Nous n'aimons pas assez la joie

De voir de belles choses neuves

Ô mon amie hâte-toi

Crains qu'un jour un train ne t'émeuve

Plus

Regarde-le plus vite pour toi

Ces chemins de fer qui circulent

Sortiront bientôt de la vie

Ils seront beaux et ridicules

Deux lampes brûlent devant moi

Comme deux femmes qui rient

Je courbe tristement la tête

Devant l'ardente moquerie

Ce rire se répand

Partout

Parlez avec les mains faites claquer vos doigts

Tapez-vous sur la joue comme sur un tambour (1)

…

André Cohen-Aknin

(1) Guillaume Apollinaire, La victoire, (extrait), mars 1917 - Calligrammes - Gallimard

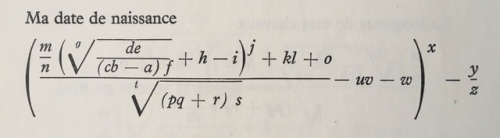

Lettre d'un colporteur-liseur N° 20